Тогда парадные еще не закрывались кодовыми замками, и я беспрепятственно стал подниматься наверх. На нужной лестничной площадке веселая девушка-уборщица, орудуя мокрой тряпкой, преградила подход к двери, описанной в романе.

– К Алёне Ивановне? – ничуть не удивившись, спросила она. – Здесь, здесь она жила. Но тут же всё переделано. Вот только перила на лестнице остались с того времени.

Поклонившись начитанной петербурженке (в тот далёкий год – еще ленинградке), я стал спускаться к выходу, почтительно прикасаясь к тем самым перилам…

И снова проза

Обращение Тверского драматического театра к классическому роману Ф.М. Достоевского продолжает линию руководства театра на инсценировки прозы. Постановщик «Преступления и наказания» главный режиссер театра Александр Павлишин использовал версию Юрия Карякина. Ту самую, что впервые обрела жизнь в прославленном спектакле Театра на Таганке, где свою последнюю театральную роль сыграл Владимир Высоцкий.

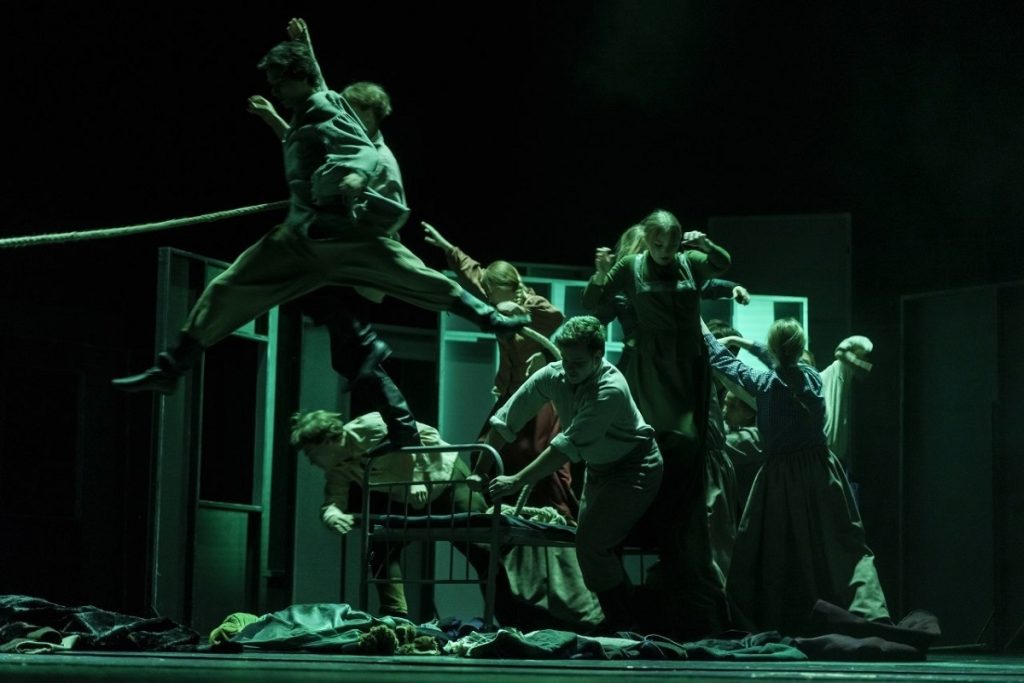

Та постановка Юрия Любимова строилась на чередовании эпизодов книги со снами-видениями, посещающими Раскольникова и Свидригайлова. У тверского режиссера сны также присутствуют, но в отличие от любимовской работы они длительны, масштабны, многолюдны и нагружены не всегда внятными образами (режиссер по пластике Артур Ощепков). Исключение, пожалуй, составляет «наполеоновский» сон Раскольникова. Без труда в нем читается символика обретения и утраты власти. А власть рождается тогда, когда права не дают, а берут, как отчеканит в другом театральном времени герой горьковской пьесы.

Проявившаяся в последних по времени спектаклях Павлишина страсть к сложным для реализации многолюдным сценам как нельзя лучше соответствует драматическим структурам романов Достоевского. Почти век назад М.М. Бахтин в классическом труде «Проблемы поэтики Достоевского» отмечал пристрастие романиста к эпизодам скандалов, втягивающих в конфликт толпу персонажей тем, что «в одном миге ему важно сосредоточить возможно большее качественное многообразие». Наиболее проработанной из «массовок» в спектакле стала кульминационная сцена поминок по Мармеладову.

Тон в ней задает вдова погибшего пьяницы-чиновника Катерина Ивановна. Заслуженная артистка России Дарья Плавинская в образе женщины, сходящей с ума от безысходности, создает эмоционально сильнейший образ спектакля. При этом не подменяя глубокий трагизм – и ситуации, и характера – форсированными средствами внешнего изображения. Поднимаясь в создании образа до высокой психологической и художественной правды.

Образную систему спектакля замечательно организует московская художница Мария Утробина. Подвижный лабиринт комнат-клетушек, где мало того, что не укрыться от соседей, от подслушивающих и подглядывающих, дополнен экраном, на котором отражается явственное наблюдающему за всем происходящим откуда-то сверху. Кому?

Кого обманул Раскольников

Юрий Карякин не только инсценировал первый роман великого «пятикнижия» Достоевского, но и опубликовал нашумевшую в свое время книгу «Самообман Раскольникова», адресованную молодым читателям. В ней он доказывал, что бывший студент создал ложную мотивацию своего преступления (опубликовав на эту тему статью в либерально-вольнодумном журнале). И сам пал её жертвой.

В сочинении бывшего студента, в сущности, просвечивает мысль, которую много позже выскажет Великий инквизитор в легенде, сочиненной другим «русским мальчиком» – Иваном Карамазовым. Мысль, по которой «человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь голодные». А чтобы не было голодных, приходится переступить шестую заповедь. Не по желанию, но только вынужденно. Во имя справедливости. Для светлого будущего. Но переступить непременно надо. Такова логика, прельстившая и прельщающая многих.

В «Преступлении и наказании» двойное убийство никаких прагматических целей и не могло иметь. Поскольку было лишь попыткой доказать самому себе, что он – «необыкновенный». Это по позднейшей заповеди философа Ницше, прилежного читателя романов Достоевского, избранный, победитель, uebermensch действует правилом «падающего – толкни». Раскольников же в сражении с неизбывной пошлостью жизни, жестокостью её и «некрасивостью» (еще одно «достоевское» определение – из «Бесов») обречен на поражение в силу своей заурядности.

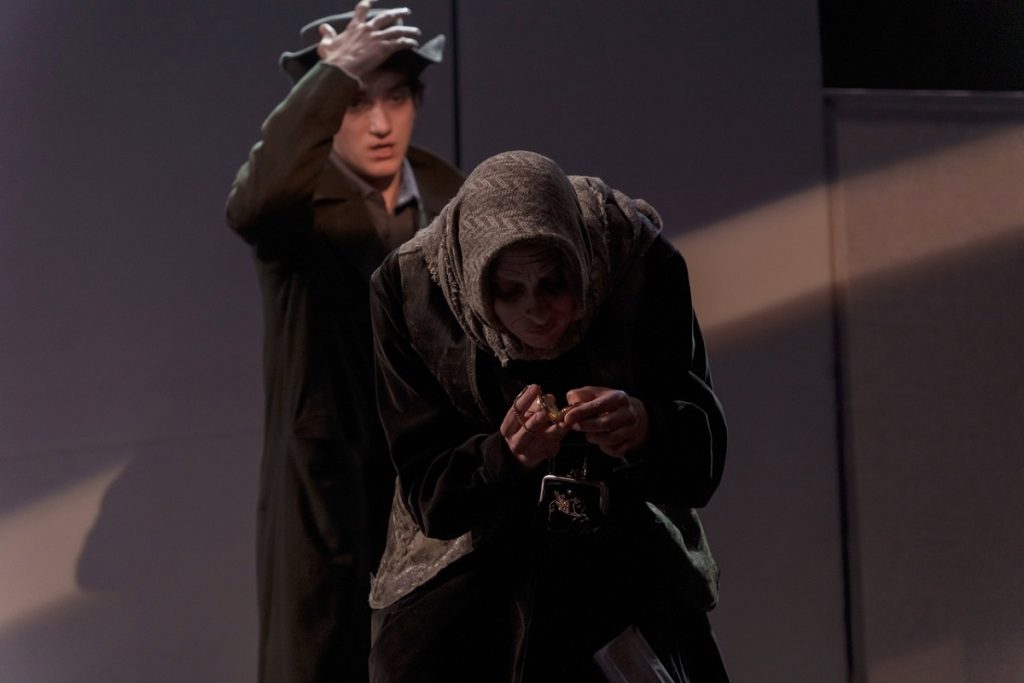

В спектакле Александра Павлишина высокая ломкая фигура в длиннополом пальто, мечущаяся по сцене, становится зримым воплощением мысли Родиона Романовича. Молодой (возможно и определение «юный») актер Александр Муста запомнился предыдущей работой в «Мастере и Маргарите», где ему «отрывали» голову. В спектакле по Достоевскому его герою выпало «лущить», по выражению Свидригайлова, головы старухи-процентщицы и её некстати подвернувшейся сестры Лизаветы.

Подкупает в работе актера отказ от соблазна изображения персонажа с истерической потерей психологического контроля. Он точно следует установкам режиссера на уход от однокрасочной взвинченности. Конечно, Александру по ходу будущей сценической жизни спектакля обязательно предстоит дальнейшее «вчувствование» в образ, его углубление, но то, что увидели зрители премьеры, заслуживает доброжелательных оценок.

Бесконечность многоточия

Во втором акте «таганской» постановки Раскольникова несколько оттеснял мощный образ Свидригайлова. В тверском спектакле Александр Крайнов в этой роли не столь творчески агрессивен, как его великий предшественник, но сцена обольщения Дуни, в которой прорывается наружу мутная и больная «свидригайловщина», дана так подробно и доведена до такой взвинченности, что становится эффектнее отчасти скомканного финала.

Тут необходимо отметить звездный час Аполлинарии Михайловой. И дело не в том, что начинающей актрисе повезло носить имя женщины, имевшей огромное и роковое значение для биографии и творчества Достоевского. Важно, что она на ограниченном пространстве роли и особенно в последней сцене сумела показать глубокую драму Авдотьи Романовны, испытывающей сложные чувства к своему преследователю.

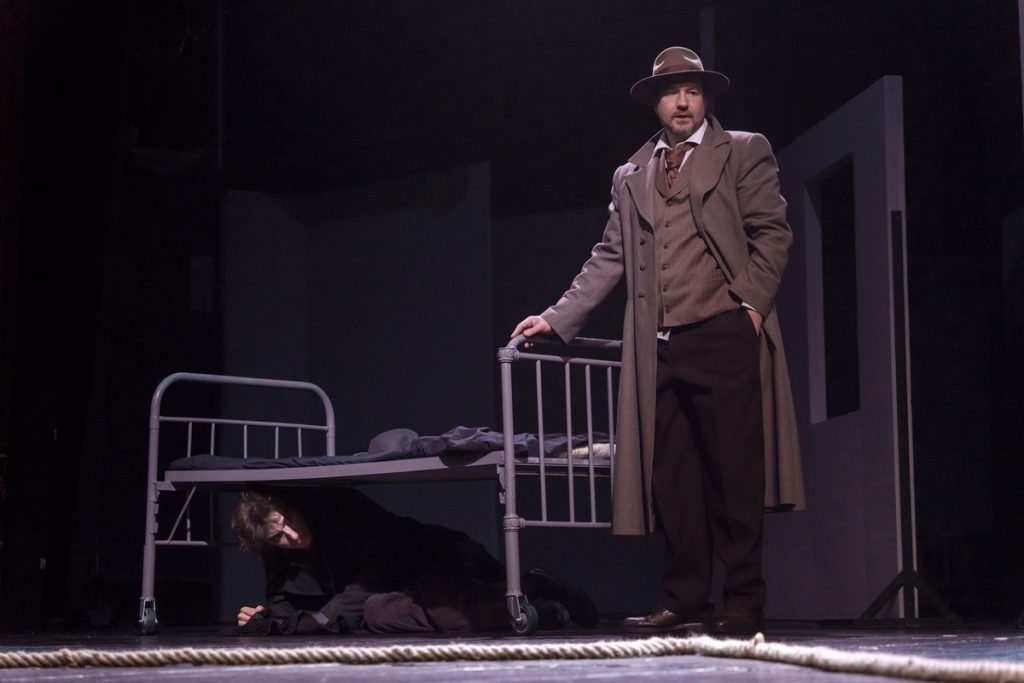

Еще одно памятное впечатление от премьеры – Александр Курлов в роли Лужина. Персонаж почти служебный, которому легко затеряться в многолюдье «Преступления и наказания». Но актер (играющий, кстати, заглавную роль в «Мастере и Маргарите») создает впечатывающийся в память образ законченного негодяя и пошляка. У Достоевского это «господин немолодых уже лет, чопорный, осанистый, с осторожною и брюзгливой физиономией». Курлов в этом образе напротив – молод, вертляв, любопытен и нахален. Франтоватостью и поглощающим стремлением отделиться от окружающей неподобающе простой мещанской обстановки его Лужин неуловимо напоминает незабвенного Свирида Голохвастого в исполнении Олега Борисова. Чем вносит в сумрачную атмосферу действия легкую, но запоминающуюся пародийную ноту.

«Преступление и наказание» в Тверском театре драмы, может быть и не станет кассовым хитом в силу серьезности поднимаемых тем и избыточной порой сложности образного языка. Симптоматично, что режиссер отказался от вариантов финала и по Карякину, и по Достоевскому, не воспользовавшись ни эффектной сценой на Сенной, когда признание Раскольникова не достигает сознания площадной толпы, ни текстом сибирского эпилога. Всё заканчивается символическим немым общением главного героя с несчастным маляром Николкой, готовым принять груз чужой вины – и одновременно «Наполеоном» его сновидений (Никита Тарасов). Бесконечное многоточие венчает в трактовке тверского режиссера вековечные вопросы, поставленные русским романистом через шесть лет после четырехмесячного пребывания в Твери.

Эпилог

…С набережной канала Грибоедова мой путь лежал в Кузнечный переулок, в квартиру, где он прожил последние двадцать восемь месяцев своей жизни, когда к нему пришла наконец, по мере публикации «Братьев Карамазовых», заслуженная слава.

Музей был открыт недавно, еще не обрел сегодняшней известности, и я оказался единственным мужчиной среди редких посетительниц. В кабинете писателя аккуратная седовласая смотрительница обратилась с деликатной просьбой.

– Видите ли, наш электрик, если можно так выразиться… внезапно заболел. И не могли бы вы…

Конечно мог! Мы с двумя старушками приволокли шаткую стремянку, хранительницы встали по её сторонам, фиксируя вертикальное положение конструкции. Я взобрался на самый верх (потолки в квартире Федора Михайловича высокие, чего не скажешь о моем росте) и заменил в люстре перегоревшие лампочки.

Жаль, что писатель не создал вторую часть «Карамазовых», в которой чистый, почти святой русский мальчик Алеша становится революционером и погибает на эшафоте. Но жизнь по-своему реализовала замыслы автора. Через месяц после его кончины и последовавших грандиозных похорон генеральская дочка взмахнет платочком, завидев карету императора, и два мальчика – русский и польский – швырнут бомбы…

А спустя много десятилетий снова в петербургских сумерках будут беспокойно светиться окна рабочего кабинета вечного Достоевского.

фото Олега Метлина и Руслана Чечина / ТАТД

0

0