Премьеры в Тверском ТЮЗе и Тверском академическом театре драмы прошли в один день. Совпадение случайное. Но возникло ощущение переклички. Как будто два абсолютно несходных – да что там – противоположных режиссерских почерка попали в непроизвольный и нелогичный резонанс.

Первой для меня по времени стала до последней реплики известная пьеса-сказка Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» (14+). Ее поставила давняя любимица тверского ТЮЗа и прогрессивной историко-филологической интеллигенции города Вероника Вигг.

Автор этих строк тоже был обречен искренне полюбить работы русско-британской гостьи. В ее бесцеремонных воплощениях драматургической классики раз за разом на радость публике возникали сценические ситуации, в которых с явным наслаждением блистали тюзовские актеры.

Невозможно забыть танец-конвульсию Дарьи Астафьевой в «Чайке». Громовой комизм Андрея Иванова и Татьяны Романовой в сцене Дикого и Кабанихи. Атлетическую пластику Сергея Грищенко и эксцентрически-танцевальную – Константина Павлова в той же «Грозе».

Обязательное качество искусства: способность удивлять. Рождать вопросы: как это сделано? Почему это волнует, или смешит, или восхищает? Нет ответа и не может быть. Ибо велика тайна сия. Но когда в режиссуре спектаклей прием, подход, принцип повторяется из раза в раз, поневоле возникают отгадки.

Первая отгадка: чтобы проявить оригинальность, непременно следует сменить эмоциональный регистр. Сто лет «Чайку» читали как негромкую драму, а у нас будет трагедия с достоевским надрывом. В «Грозе» акцентировали обреченность женской судьбы, а ничего если мы вволю посмеемся походу?

Вторая: плюньте на даты написания текстов и время действия. Про Эйнштейна слышали? Так вот: есть хронотоп, физически единое «время-пространство». И есть свободная творческая мысль, творящая этот самый хронотоп на сцене по собственным, изумительно свободным правилам. Поэтому – современные костюмы, детали интерьеров, музыка…

Не то чтобы эти принципы явились личным изобретением. В театрах ныне такое сплошь и рядом. Много-много лет назад советская школьница выступила против ношения форменного платья: «Я хочу быть оригинальной». А на вопрос: что такое быть оригинальной, ответила: «Ну это как сейчас все».

И вот мы видим оригинальную версию старой сказки Евгения Шварца «Обыкновенное чудо». Ясно, что была поставлена задача изгнать из памяти актеров и зрителей даже самые отдаленные и косвенные ассоциации с телевизионным шедевром М.А.Захарова. Задача, разумеется, не решаемая. Однако получилось, что получилось.

Создательнице спектакля удалось эффектно вывернуть наизнанку художественный принцип драматурга, главный волшебный секрет его театральных сюжетов. Юмор автора фонариком высвечивал зрителю в сказочных ситуациях приметы утомительного советского быта, а в сказочных героях – современные публике человеческие типы. В спектакле обратный принцип. Сказочные чудеса если и случаются ненароком, но в них никто не поверит – не положено. Перед нами что-то вроде драмы потерянного поколения, ищущего утраченную коммуникабельность на полузаброшенной даче в писательско-академическом поселке Комарово под Ленинградом.

Реальный драматизм характеров, подчеркиваемый уверенной режиссурой, уводит сказочную фабулу на задний план. На периферию зрительского внимания. Туда же ссылается восхитительный юмор пьесы. Образы протагонистов – Волшебника и Трактирщика – теряют многомерность, характерность, становятся воплощениями амплуа резонера. Мастера сцены, каковыми зрители издавна числят Андрея Иванова и Михаила Хомченкова, лишь отчасти демонстрируют свой артистический масштаб. Даже великолепный монолог Волшебника в финале не стал эмоциональной вершиной представления…

Другой мастер, многоопытный Александр Романов, в роли Короля, казалось бы, прописанной ему лично, явил отчаянное желание понять, что именно он должен представить. Как штангист, попробовал несколько подходов. Но, по мнению искушенных зрителей, вес так и не был взят чисто.

Вероника Вигг с хладнокровием и уверенностью шкипера провела сценический корабль по избранному маршруту. Правда, не обошлось без своего Билли Бонса. Алексей Измайлов в роли Министра-администратора сбежал с мостика и без оглядки на великого кинопредшественника явил образ, полный разудалого комизма, чем несколько смазал пастельно-меланхолический настрой представления.

А Александра Костырева, дисциплинированно оставаясь в рамках заданной спектаклю тональности, доказала, что искренность и достоверность эмоций, легкость движений и музыкальная одаренность способны-таки превратить в Принцессу не только Золушку, но и Принцессу. Надеюсь, комплимент поймут правильно.

Пьеса Шварца, законченная к концу 1953-го и увидевшая свет рампы в канун XX съезда партии (решения которого недавно частично отменил тов. Зюганов Г.А.) писалась, по признанию автора, о любви к жене. А получилась о безоглядности нравственной позиции в мире запретов. Сказочник не то, чтобы чувствовал неизбежность наступления перемен, но он хотел их и верил, что рано или поздно их время придет.

«Старший сын», комедия Александра Вампилова, неизвестного в столицах тридцатилетнего автора из Иркутска, была написана, когда «оттепельные» вольности сменялись завершенностью формирования так называемого застоя. Который стал, по сути, максимально возможной реализацией всех плюсов советского строя с одновременным отказом от какого-либо прогресса из-за исчерпанности возможностей развития.

Постановку этой комедии, уже зачисленной в отечественную классику, на сцене Тверского академического театра драмы осуществил петербургский режиссер Егор Чернышов. Одну из главных ролей сыграл народный артист России Владимир Чернышов, отец постановщика. Как и у «Обыкновенного чуда», у «Старшего сына» имеется сверхпопулярная экранизация Виталия Мельникова. От которой тверское прочтение отстраняется всеми возможными способами. Очень разные спектакли в этом очень схожи.

Снова работает выбор от противного. У Вампилова действие погружено в конкретность быта? Значит, при новом прочтении «Старшего сына» (12+) не должно быть никаких бытовых подробностей, ноль отсылок ко времени действия и написания текста. Несколько стульев, да с десяток предметов реквизита, используемых только когда без них никак.

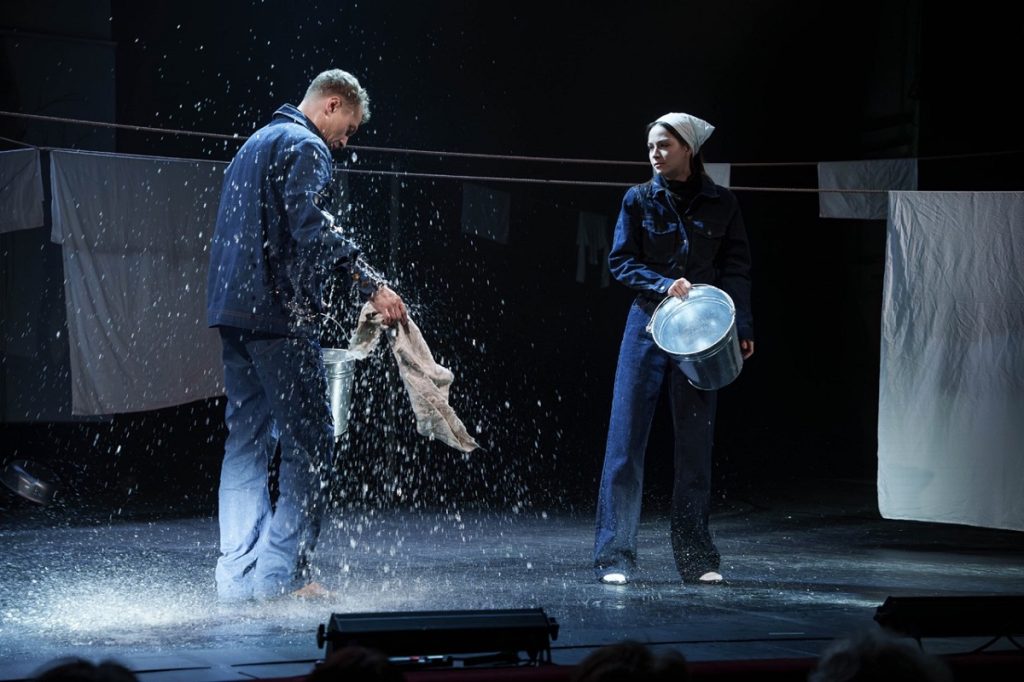

Вампилов, касаясь вопросов нравственной деградации общества, выбирает комедийную форму, как более безопасную. В постановке Егора Чернышова комедийность почти не ощущается. И уж точно она не является для режиссера значимой целью. В жанровом отношении спектакль «провисает», хотя нельзя не заметить привнесенных режиссером деталей вроде немотивированного взаимного обливания водой или вызывающе странного, приполярного стиля одежды персонажей (при том, что дело, судя по произносимому тексту, происходит в середине мая).

Историю двух парней, приехавших в пригород, где на танцах теоретически можно познакомиться с веселыми и нестрогими барышнями, режиссер начинает с упразднения девушек. Их реплики возникают за спинами героев огненными буквами, предвещая беду, подобно надписям на пиру Валтасара.

Пожилой кларнетист Сарафанов, разумеется, смешон – по крайней мере в тексте пьесы. Вампилов создал одну из вариаций характера, чрезвычайно популярного у советской интеллигенции. Да, он неудачник, у него не сложилась карьера, он, стесняясь уже взрослых детей, в одиночку попивает на кухне по ночам… Секретом Полишинеля является его увольнение из филармонического оркестра и зарабатывание денег халтурами на похоронах и танцах. Но зато он добр, честен, бескорыстен, доверчив. Он способен любить. И это то, что искупает неназываемое, но понятное Вампилову и зрителям семидесятых годов осознание, что лучшие места в обществе развитого социализма занимают люди совсем других нравственных качеств. Нет, лозунг «Все люди – братья» официально не отменен. Но на практике… Да, практика дело другое.

Поначалу оба молодца, случайно ввязавшиеся в сложные внутрисемейные отношения Сарафановых, выглядят не очень приятными нахалами. Не то чтобы обманщиками, скорее шутниками. Но их мистификация, сталкиваясь с наивностью и душевной чистотой отца и двух его детей, меняет одного из двух случайных знакомых. И этот процесс режиссером спектакля представлен совершенно неожиданным, ранее не встречавшимся образом.

У Вампилова главный в тандеме незваных гостей – Бусыгин. Но в исполнении Геннадия Бабинова мы с трудом воспринимаем моральный переход изначально достаточно циничного героя на чреватую проигрышем позицию противника любых проявлений зла. Гораздо более активным и, как ни странно, обаятельным оказывается в спектакле вроде бы отрицательный Сильва-Семен, сыгранный Сергеем Грищенко. В пьесе персонаж решительно изгоняемый, в спектакле как ни в чем не бывало остающийся с Сарафановыми и даже произносящий знаменитую финальную реплику вместо Бусыгина. Что может ввести знакомого с текстом зрителя в легкую прострацию.

Подытоживая, следует признать, что трактовка замечательной комедии, предложенная режиссером из культурной столицы, в полной мере отвечает современным театральным тенденциям. Осуществляемому де-факто отказу от наследия русского театра – как жизнеподобной системы Станиславского, так и форсированной театральности школы Мейерхольда. Понятно, что механическое повторение приемов и правил, выработанных великими реформаторами сто лет назад, это дорога в никуда. Но какие пути предлагают авторы современного театра?

По двум одновременно грянувшим тверским премьерам ответить на этот вопрос вряд ли возможно.

Валерий Смирнов

0

0