В Тверском академическом театре драмы премьерой музыкально-поэтического спектакля «Человек. Или тень» (16+) открылась новая – экспериментальная сцена. Побывавшая на первом показе постановки корреспондент «Каравана» оценила новое сценическое пространство драмтеатра.

Открытие новой сцены для любого театра – событие величайшей важности. В Тверском театре драмы в последний раз одно происходило в далеком 1982 году, когда была открыта малая сцена. Спустя 42 года – 12 мая 2024 года – здесь появилась третье – экспериментальное – сценическое пространство. По словам художественного руководителя театра Дмитрия Петруня, оно в первую очередь предназначено для театральных экспериментов молодых режиссеров и актеров. Дмитрий Геннадиевич также намекнул, что в ближайшем будущем драмтеатр планирует выйти за рамки здания по адресу Советская, 16, и начнет осваивать площадки по всей Твери. Что ж, ждем…

Экспериментальная сцена представляет собой свободное пространство, где нет зрительских рядов в привычном понимании, так что его можно трансформировать под каждый спектакль. Захочется режиссеру для воплощения своего творческого замысла посадить публику в центр или разбросать для них подушки по периметру зала – так он и поступит. Более того, действие спектакля может происходить не в одной, а в двух плоскостях – над экспериментальной сценой расположен балкон. С него же, если это потребуется режиссеру, зрители смогут смотреть постановку. В общем, сцена не зря называется экспериментальной. Творческие эксперименты ставить на ней будет одно удовольствие!

Первым таким экспериментом стал музыкально-поэтический спектакль «Человек. Или тень» в постановке ведущих артистов театра драмы Екатерины Юрковой и Геннадия Бабинова, которую они осуществили под руководством Дмитрия Петруня.

В основу спектакля легли произведения трех русских поэтов – Александра Сергеевича Пушкина (06.06.1799–10.02.1837), Сергея Есенина (03.10.1895–28.12.1925) и Бориса Рыжего (08.09.1974–07.05.2001). Каждый из них творил на рубеже веков, каждому была отмерена короткая жизнь с трагическим концом и каждый оставил яркий след в отечественной литературе.

Режиссеры нашли интересное решение перехода от эпохи к эпохе, от поэта к поэту. Это, в первую очередь, сделано с помощью музыки: от романов золотого века русской поэзии – к диксиленду 20 годов прошлого столетия, от джаза – к року конца XX века.

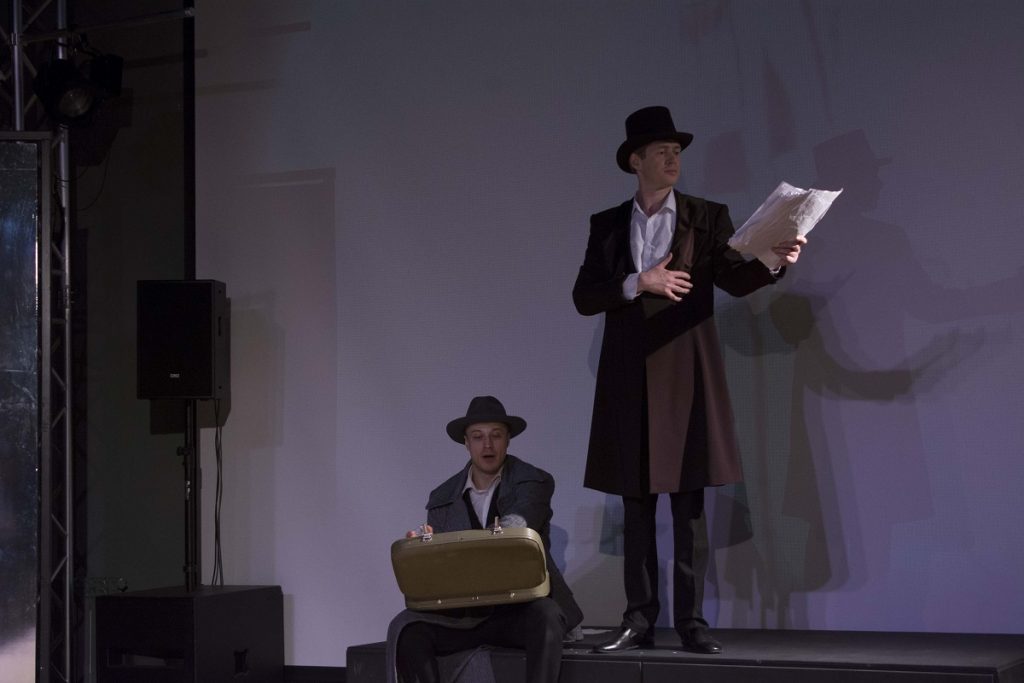

Герои спектакля – Поэт и его Alter ego или Тень (Геннадий Бабинов и Сергей Бескакотов) – постоянно меняясь местами с помощью стихов рассказывают трагические истории поэтов, не обходя стыдливо их пагубные страсти, которые и приводят к раннему концу: Пушкина – к дуэли на Черной речке, Есенина – к петле из разорванной простыни в номере гостиницы «Англетер», Бориса Рыжего – к петле на балконной двери в квартире родителей.

Герой Геннадия Бабинова – язвительный, нервный, горячий, страдающий – противопоставляется спокойному, уставшему от скуки и холодно-рассудительному герою Сергея Бескакотова. Их взаимоотношения можно описать словами Пушкина: «Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень». Поэтому и следить за ними, переживать за них на протяжении всего спектакля не надоедает. А надо вам сказать, что удержать внимание зрителей, когда на сцене на протяжении всей постановки постоянно находятся два человека, да еще и стихи читают – это показатель высокого актерского мастерства.

Третьем героем спектакля стала Муза. Дарья Осташевская в ее роли каждый раз разная. Она то выступает в образе возвышенной возлюбленной, то становиться старушкой-матерью, то оказывается женой. Иногда Муза смотрит на Поэта сверху, словно наблюдает за ним с Горних высей, то пытается утешить, как сестра-сиделка, то завлекает, как соблазнительная красавица, то отталкивает его. Такая она непостоянная – эта Муза.

На протяжении всего спектакля мне постоянно вспоминались строки Анны Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда»… Екатерина Юркова, Геннадий Бабинов и их друзья-коллеги по Тверскому театру драмы честно показали, что стихи великих поэтов, которыми зачитываются миллионы людей по всему миру, «растут» из их жизни – далеко не праведной и безмятежной. Но без всех испытаний, без боли, без страстей, зачастую порочных, строк, оставшихся в веках, скорее всего, не было бы…

Ирина Мандрик

фото: Андрей Сабынин

0

0